買おうかどうしようか迷って迷って半年くらい…。

ついにAbleton Live専用コントローラー、Ableton Pushを購入しました。

Ableton Push

箱はこんな感じ。結構大きい。

箱を開けたところ。ワクワクしますね。

説明書。内容はスカスカでした。

PCにつないで電源をON。あまり好きじゃない

AKAIフォント(てきとう)が光ります。

さすが専用機。光る光る。光る5万円強。

で、買った感想なんですが…まず

重い!!

ほぼ3キロですよ3キロ。

片手でひょいっとは持てないです。

見た目よりずっと重たいのでびっくりしました。

MPCの小さいのみたいに持ち運ぶのはつらそうです。

次に

アレジメントビューでは使い物にならなさそう!

セッションビューでループを作るコントローラー、

くらいの位置づけでいいのかも。

調べてないのでほぼ勘ですが、このコントローラー、

アレンジメントビューでは何もできないのでは…。

Liveってデフォルトだと起動時に

アレジメントビューであがってくると思うんですが、

コントローラーからはアレンジメント⇔セッションビューへの

切り替えすらできません。

(これは問い合わせした結果、できないとのことでした。)

pushを使っていくなら、デフォルト表示を

セッションビューにしたほうが便利かもしれません。

新規Liveセットのデフォルトの状態を変える

ちなみに、ほんとに基本的な使い方は意外と

スッと覚えられました。

(又聞きですがメーカーの方いわく、ちゃんと使い方覚えるにはだいたい2週間かかるとか…)

曲を作ってみて、わからなくなったら

このページを見て…

でなんとかループ群を作ることが出来ました。僕でも。

見た目は…

外装がラバーコーティングでめちゃしっかりしてます。

あとツマミはやや重た目。しっかりした作りです。

パッドはベロシティを取るためでしょうか、ゴムの

ブニョっとしたパッドです。

パッドは感度を調節できるので、手の力が

弱い人でも安心かも。

あとどういう仕組みかわかりませんがツマミは

触れただけで反応します。

例)

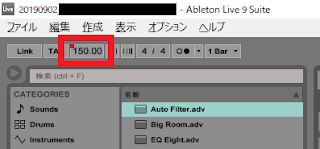

BPM調整のツマミに触れると、ディスプレイにBPMの表示が出る

エフェクトのツマミに触れると、ディスプレイがパラメータの表示に切り替わる

↑※触れただけでツマミが回っちゃう、という意味ではないのでご安心を…

動画がないと僕の説明ではわかりにくいかな…。。

パッドが光るのは…

色々光ってるように見えて、実は必要最小限の色数、数しか

光っていないっぽいです。

画面(パッド)構成を覚えてしまえば意外に使うのは楽です。

Ableton Liveを操るコントローラーというよりも、

Ableton Liveのセッションビューをそのまま機械にして

物理的に外に出した、(伝わりますかね…)

という感じなので、Ableton Liveのこのパラメータは

Ableton pushのここに出る、という感じで、

ほぼ1から使い方を覚えないといけません。

最初はヨイショがいりますが、一回覚えてしまえば楽なのかも。

コントローラーに文字の説明がほとんど書かれていないのも

ヨイショがいる要素かと思います。

上にも書きましたが、画面(パッド)構成はAbleton Liveの

構成に詳しい人なら(たぶん)2、3日くらいで

なんとなく把握できると思いますので、ここは

そんなに気にする必要がないかなぁ…

で、僕の個人的な感想なんですが、

やっぱりパソコンは必要。

例えば僕はパッド打ちが苦手なので、リアルタイムで叩くと

MIDIノートにズレが出ます。

コントローラからクオンタイズもできますが、僕の場合

かなりずれたりするので変にクオンタイズされたりで、

完璧にはいきません。

で、結局マウスで直したり。

あと、波形ファイルを持ってくるのはマウスでないとできない

と思うから、音ネタの波形をたくさん使う人なんかは

マウスで波形をDrum rackに当て込み

↓

pushをバコバコ叩いてループ作成

↓

マウスでループを並べて曲に仕上げる

みたいな流れになるのかなぁ。

あとインストゥルメント(pack?)を探すときに

コントローラーだとツマミを回して

一個一個スクロールして探していくんですが、

たくさんあるインストゥルメントの中から、

例えば「なんとかかんとか808」を探すのがわかっているのであれば

ツマミを回すよりも検索窓に「808」と入力して

検索したほうが断然早いと思います。

(検索機能、確かLive9のウリのひとつだし)

あとはインストゥルメントを選択した時に流れるサンプル音

がコントローラーだと出ない!これはなかなかストレス!

コントローラーオンリーだといちいちMIDIトラックに

インストゥルメントをロードして、鍵盤やパッドを押して

音色を確かめて…って感じですかね。

いちいちロードしなくてもサンプル音が流れる機能、

9で初めて体感したときはおぉっ!と思ったもんですが、

まさかこんなところでこんなことになるとは…。。

いろいろ長文を書きましたが、こんな感じです。

でもやっぱり専用機、楽しいです。

細かいことを除けばほぼコントローラーを

見つめながらループ素材が作れます。

気分はDTMの人!楽しい!

でも5万超えはちょぅっと高いかなぁ…。

あ、5万超えとお高いのですが、オーディオ・インターフェースは

内蔵されていないらしく、

このコントローラーに

ヘッドフォンは挿せません。ご注意を。

まぁ使ってて楽しいので、細かいことは気にしないことにします(^_^)